シャルトル聖パウロ修道女会

パリから南西に100キロほど離れたところにルヴェヴィルという小さな村があります。中世ゴシック建築の傑作として名高いシャルトル大聖堂のすぐ近くです。シャルトル聖パウロ修道女会のストーリーはここから始まりました。

17世紀の終わりころ、若き神父ルイ・ショーヴェが主任司祭としてこの村に赴任してきました。「無学な人々の教育と、悲惨に苦しむ人々を慰め助ける」ため、ショーヴェ神父は子供たちと病人に奉仕することを訴えました。数人の若い女性がそれに応えて集まってきました。神父の指導を下、彼女たちは祈り、縫製や編み物をして共同生活をおくりました。

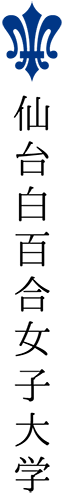

子供たちに読み書きを教え、病人の看護をしました。村人は、この娘たちを「学校の姉妹」と呼ぶようになりました。やがてルヴェヴィルを越えて、貧しい人々や病人の世話・教育を始めた姉妹たちは、1708年、ルヴェヴィルからシャルトルに拠点を移し、その時から、シャルトル聖パウロ修道女会の名称で呼ばれるようになりました。新約聖書の使徒パウロを模範とした生き方を目指したからです。今日、修道会は5大陸34カ国にて、4000人以上の会員によってキリスト教精神に基づく奉仕と教育、福祉事業を展開しています

シャルトル聖パウロ修道女会が活躍している地域

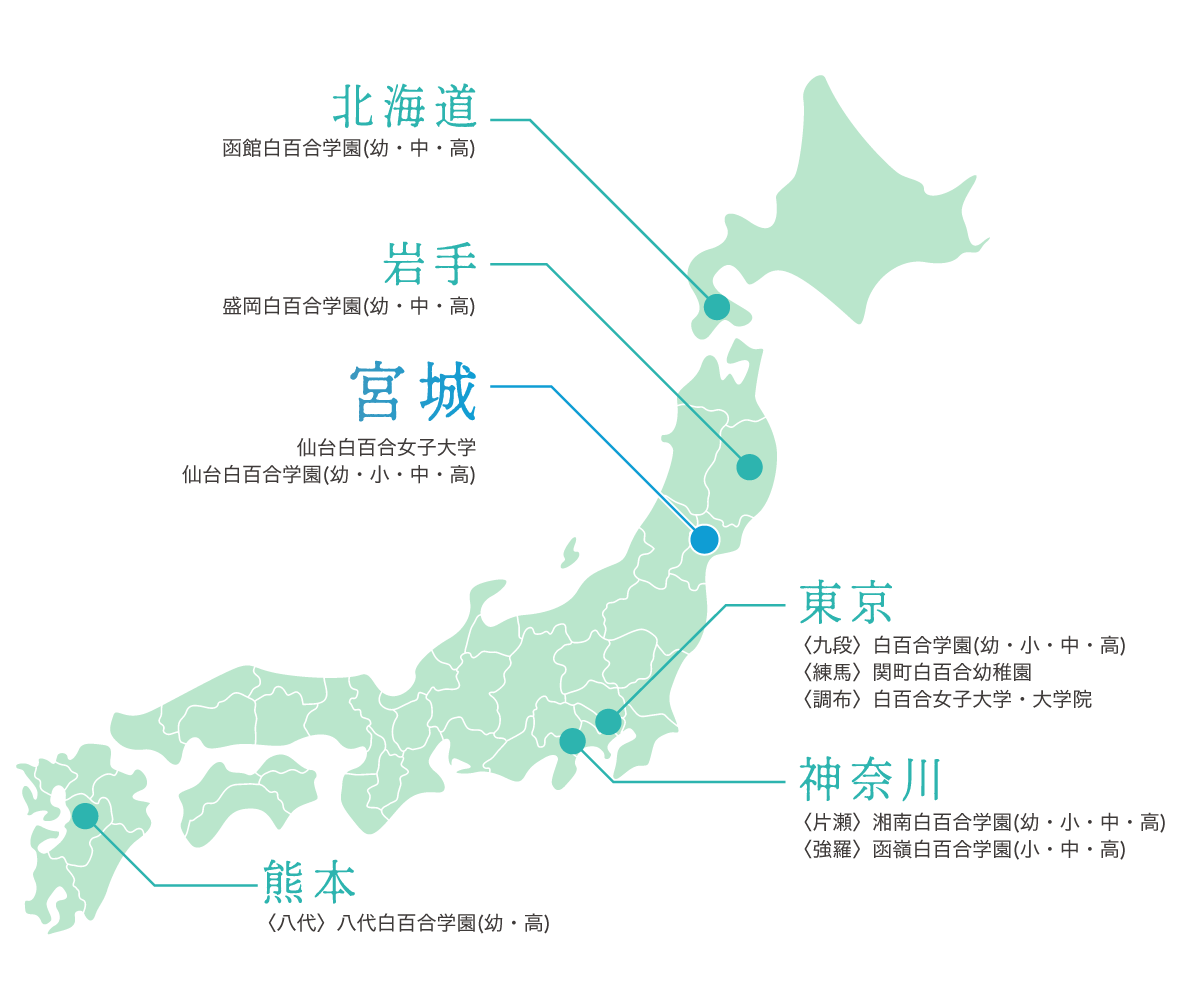

白百合学園のルーツ

白百合学園の設立母体は、17世紀末の1696年、フランス・シャルトル市郊外にあるルヴェヴィルという小さな村で誕生したシャルトル聖パウロ修道女会です。修道会はフランス国内ばかりでなく、ヨーロッパ諸国、アジア、アメリカ大陸へと広がり、社会福祉、医療、教育、司牧などの奉仕活動に従事しています。日本には1878年、オズーフ司教の要請に応えて3人の修道女が函館に到着し、その後大勢の宣教女が来日し、教会の願いに応えながら北海道、東京都、岩手県、宮城県そして神奈川県、熊本県に支部を設立し、教育と社会福祉の分野で奉仕しています。

沿革

| 1892年 | 仙台にシャルトル聖パウロ修道女会の修道院設立 |

| 1893年 | 花京院に私立仙台女学校開設 |

| 1948年 | 校名を仙台白百合学園と変更し、幼・小・中・高を開設 |

| 1966年 | 現在の地に仙台白百合短期大学開学(家政科) |

| 1987年 | 英語科を増設 |

| 1996年 | 短大と併設して仙台白百合女子大学開学 (人間学部/人間発達学科・人間生活学科) |

| 2002年 | 短大と大学を統合し、人間学部を人間発達学科、総合福祉学科、 健康栄養学科、国際教養学科の4学科に改組 |

| 2013年 | 人間発達学科、心理福祉学科、健康栄養学科、 グローバル・スタディーズ学科に改組 |

| 2023年 | 既存の人間発達学科を改編し、子ども教育学科を開設 |

| 2025年 | グローバル・スタディーズ学科に「ITビジネス・スタディコース」を新規開設 |

姉妹校

| 地域 | 学園名 |

|---|---|

| 北海道(函館) | 函館白百合学園(幼・中・高) |

| 岩手(盛岡) | 盛岡白百合学園(幼・中・高) |

| 宮城(仙台) | 仙台白百合学園(幼・小・中・高) |

| 東京(九段) | 白百合学園(幼・小・中・高) |

| 東京(調布) | 白百合女子大学・大学院 |

| 東京(練馬) | 関町白百合幼稚園 |

| 神奈川(湘南) | 湘南白百合学園(幼・小・中・高) |

| 神奈川(強羅) | 函嶺白百合学園(小・中・高) |

| 熊本(八代) | 八代白百合学園(幼・高) |